Absentéisme en France : l’état des lieux 2025

Le nouvel enjeu stratégique de l’absentéisme

Après la volatilité des années pandémiques, le taux d’absentéisme en France s’est stabilisé sur un plateau structurellement élevé. Les derniers chiffres consolidés pour 2024 fixent le taux national à 5,1 % dans le secteur privé, en progression de 3 % par rapport à 2023.

Ce chiffre, en apparence stable, masque une transformation profonde : la fréquence des arrêts courts diminue, mais l’absentéisme global a bondi de 41 % en cinq ans, tiré par une explosion des arrêts de longue durée.

Pour une direction d’entreprise, l’absentéisme n’est plus un simple indicateur RH. C’est un enjeu critique de performance qui impacte directement la rentabilité, la productivité et la marque employeur. Avec un coût caché moyen estimé entre 3 500 € et 4 000 € par salarié et par an (étude : Axa Datascop 2025), l’inaction est devenue une stratégie financièrement intenable, dont le coût dépasse largement celui de l’investissement.

Ce guide stratégique, basé sur les dernières analyses 2024-2025, décrypte les causes profondes de ce phénomène et fournit des leviers d’action concrets pour 2026.

⚠️ – L’analyse clé pour le décisionnaire

Ce guide est destiné aux décideurs (DRH, DAF, QVT) qui considèrent l’absentéisme non comme une fatalité à gérer, mais comme le symptôme d’enjeux organisationnels, physiques et psychologiques à traiter. Notre analyse se concentre sur les leviers activables pour transformer un centre de coût en un pôle de performance durable.

Absentéisme 2025 : la fin des arrêts courts, l’explosion des arrêts longs

Le constat principal de l’analyse 2024-2025 est un changement de paradigme. La problématique n’est plus la « grippe du lundi matin », mais l’usure professionnelle qui mène à des absences prolongées.

- Une transformation structurelle : L’absentéisme de longue durée (plus de 90 jours) a connu une hausse spectaculaire. Il représente désormais 57 % du volume total des jours d’absence en 2024, contre 48 % en 2019.

- Un effet de ciseaux : Les entreprises gèrent moins d’arrêts, mais des arrêts beaucoup plus longs, plus complexes et plus coûteux.

- L’impact du télétravail : Le télétravail a joué un rôle d’amortisseur pour les maladies ordinaires (63 % des télétravailleurs estiment avoir évité un arrêt maladie grâce à cette modalité). Cependant, cet effet positif masque une contrepartie : l’aggravation des facteurs de risques pour les arrêts longs.

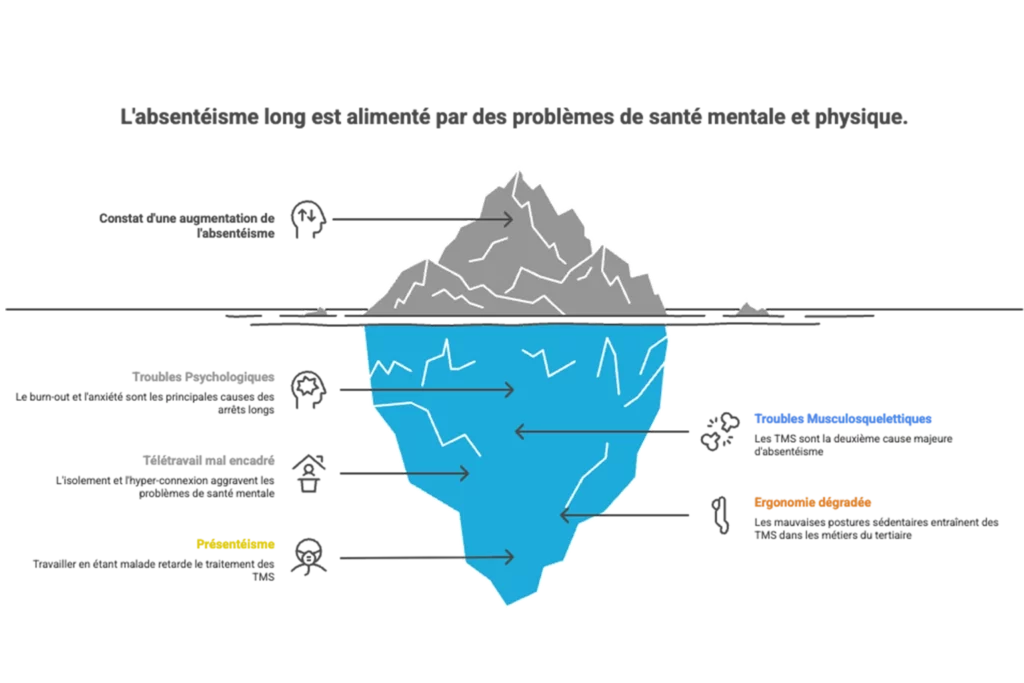

Anatomie d’un phénomène : les 2 moteurs de l’absentéisme long

Pour agir efficacement, il faut comprendre les causes. Le volume (et donc le coût) est dicté par deux facteurs principaux : la santé mentale et l’usure physique.

1. La crise de la santé mentale (RPS) : le moteur n°1

Les Troubles Psychologiques (RPS, burn-out, anxiété) sont devenus la première cause des arrêts longs en France.

- Chiffre choc : Ils représentent 36 % de tous les arrêts de plus de 90 jours.

- Populations à risque : Les managers et les jeunes salariés sont les plus touchés. La part des arrêts longs pour burn-out chez les moins de 30 ans a augmenté de 66 % en cinq ans (passant de 14,5 % en 2019 à 24,1 % en 2024).

- Facteurs aggravants : Le télétravail mal encadré a amplifié les risques psychosociaux (RPS) via l’isolement et l’hyper-connexion, augmentant d’autant le risque légal pour l’employeur.

2. L’usure physique (TMS) : le moteur historique et silencieux

Les Troubles Musculosquelettiques (TMS) sont la deuxième cause majeure d’absentéisme et représentent environ 17 % de tous les arrêts.

- Un enjeu non résolu : Les TMS restent la première cause d’arrêts longs chez les ouvriers.

- La nouvelle vague : Une tendance de fond est la hausse des TMS dans les métiers du tertiaire. Les postures sédentaires prolongées, aggravées par des conditions ergonomiques dégradées en télétravail (travail sur ordinateur portable, chaise inadaptée…), créent une nouvelle génération d’absentéisme lié à l’usure physique.

- Le « présentéisme » : Le télétravail favorise le fait de travailler en étant malade, ce qui retarde la prise en charge de TMS naissants et les transforme en pathologies chroniques nécessitant des arrêts beaucoup plus longs.

L’iceberg des coûts : ce que l’absentéisme coûte vraiment à votre entreprise

Le coût moyen de 3 500 € par salarié n’est que la partie visible de l’iceberg. L’impact financier de l’absentéisme doit être analysé en distinguant les coûts directs des coûts indirects, ces derniers étant deux à quatre fois supérieurs.

Une stratégie d’investissement en prévention doit être évaluée au regard du coût total de l’inaction.

| Type de Coût | Description (Exemples) | Impact pour l’Entreprise |

| Coûts Directs (Visibles) | Maintien de salaire (jusqu’à 3,4% de la masse salariale), Cotisations maintenues, Coûts de prévoyance, Coûts de remplacement (intérim, CDD). | Facile à mesurer. Pression directe sur la masse salariale et les budgets de fonctionnement. |

| Coûts Indirects (Cachés) | Baisse de productivité et désorganisation, Surcharge des présents (risque de contagion), Perte de qualité (service client, production), Retards de projets, Temps managérial perdu (gestion, admin), Dégradation du climat social. | Difficile à chiffrer mais 2x à 4x plus élevé. Érosion de la performance, de la satisfaction client et de la marque employeur. |

Le guide stratégique : 3 leviers d’action pour maîtriser l’absentéisme en 2026

Face à un diagnostic dominé par les arrêts longs (RPS et TMS), une stratégie de contrôle est inefficace. La performance de 2026 se construira sur une politique de prévention proactive ciblant les racines du mal.

Levier 1 (physique) : déployer une politique d’ergonomie active

L’usure physique n’est pas une fatalité. Pour contrer la hausse des TMS, l’ergonomie doit passer d’une logique de conformité à une logique de performance.

- Auditer les risques (bureau et télétravail) : Mener des analyses biomécaniques des postes pour identifier les facteurs de risque (postures, répétitivité), en incluant systématiquement l’environnement de télétravail.

- Intervenir par l’action : Organiser des ateliers pratiques sur les bonnes postures et l’auto-prévention. Proposer des consultations individuelles (kinésithérapie, ostéopathie) sur site pour intercepter les douleurs avant qu’elles ne deviennent chroniques.

- Équiper durablement : Investir dans du matériel ergonomique (chaises, bureaux ajustables) en démontrant le Retour sur Investissement (ROI) par la baisse des arrêts.

Levier 2 (organisationnel) : faire du manager le premier acteur de la prévention

Les managers sont la clé de voûte. Ils sont à la fois une population à risque (fort absentéisme) et le principal levier pour prévenir les RPS au sein des équipes.

- Former à la détection : Former les managers à la détection des signaux faibles de détresse psychologique ou de fatigue (formation type « premiers secours en santé mentale »).

- Outiller pour l’action : Leur donner les moyens de gérer la charge de travail, de promouvoir une culture de la déconnexion et de garantir l’équité.

- Maîtriser le retour : Structurer les entretiens de retour après une absence. Ce moment est crucial pour identifier les causes professionnelles de l’arrêt (TMS, RPS) et mettre en place des actions correctives pour éviter la rechute.

Levier 3 (stratégique) : intégrer la santé au reporting RSE/ESG

Pour les ETI et grandes entreprises soumises à la Loi Grenelle II (et aux futures normes CSRD), la prévention de l’absentéisme est un levier de conformité et de valorisation.

- Transformer l’obligation en opportunité : Les actions de prévention TMS et RPS ne sont pas des dépenses, mais des preuves tangibles de votre performance sociale (le « S » de ESG).

- Piloter par l’indicateur : Utilisez vos actions de prévention (ex: % de salariés formés, budget ergonomie, baisse du taux d’absentéisme lié aux TMS/RPS) pour alimenter votre reporting extra-financier.

- Valoriser la marque employeur : Un reporting RSE solide, prouvant un investissement réel dans la santé, est un atout majeur pour attirer et retenir les talents, tout en réduisant le risque légal de l’entreprise.

Conclusion : d’une gestion de coût à un investissement stratégique

L’analyse 2024-2025 le confirme : l’absentéisme en France est un phénomène structurel alimenté par l’usure physique (TMS) et psychologique (RPS). La gestion administrative des absences ne suffit plus.

La maîtrise de l’absentéisme en 2026 exige une double expertise :

- Une expertise clinique et biomécanique pour traiter les causes physiques (TMS, ergonomie).

- Une expertise organisationnelle et RSE pour traiter les causes psycho-organisationnelles (RPS) et valoriser les actions menées.

En passant d’une logique de contrôle à une stratégie de prévention intégrée, vous ne réduisez pas seulement vos coûts ; vous investissez dans votre capital humain, vous renforcez votre marque employeur et vous améliorez votre performance durable, vous préparant ainsi aux défis futurs, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle.

Sources

Pour la rédaction de cet article, nous nous sommes appuyés sur les publications et données des institutions de référence suivantes :

- Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019

- LegiSocial – Hausse de 3 % de l’absentéisme en 2024

- WTW – Hausse de l’absentéisme en 2024 : un signal d’alerte pour les entreprises

- Malakoff Humanis – Absentéisme 2023 la croissance continue dans les petites entreprises